ALMAのコンピュータシステム

ALMAのアンテナや受信機などはすべて2900mのOSFから遠隔操作して観測が行えるようになっている。このため、各アンテナにはアンテナの方向や受信機を制御するコンピュータがあり、12mアレイとACAアンテナにはそれぞれ専用のコンピュータが付いている。

多数台のアンテナを同時に動かして、地球の自転に合わせて目標の天体を追いかけるという動作には、アンテナを正確な時刻に正確な方向に動かす必要があるリアルタイム制御が必要となる。このため、アンテナコンピュータは、リアルタイムOSを使い、基準信号系からの48msごとのタイミングに合わせて移動指令を受け取って、すべてのアンテナを同期して動かしている。

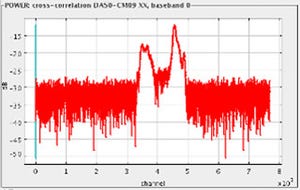

ALMAのアンテナが設置されているチャナントール高原は空気中の水蒸気による吸収が少なく、サブミリ波の観測に適したところであるが、それでも高い周波数領域では大きな吸収があり、透過率が低下する。そして次の図に示すように、透過率は、平均的な水蒸気量(緑)と水蒸気の少ないベストコンディション(青)で大きく変わる。このため、観測対象からの真の電波強度を得るためには、この影響を補正してやらなければならない。

|

|

|

ALMAサイトでアンテナを天頂にむけた場合の電波の透過率。緑が平均的な水蒸気量の場合で、青は水蒸気が少なくベストコンディションの場合(出典:"The Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array"Proceedings of the IEEE Vol.97, No. 8, August 2009) |

ALMAの各アンテナは183.31GHzの水分子の出す電波を測定する専用の受信機を持っており、この測定とその他の気象データから、水蒸気の影響を推定する。また、近距離にある較正用に使用する電波源を測定し、大気の密度の影響を求める。そして、それぞれの相関器に接続される汎用コンピュータである相関計算機で、水蒸気の影響の補正を毎秒1回、空気の密度の補正を約5分ごとに行っている。

ALMA電波望遠鏡の最大のネックは、観測データのアーカイブである。観測データは重要なデータであり、捨てられることはないのでどんどん増加する。このため、ALMAシステムでは平均的な観測データ量を6.4MB/sに制限している。電波望遠鏡は太陽が出ている日中でも観測できるので、このデータレートでも、1年間に200TBのデータが蓄積される。

一方、12mアレイ相関器は1GB/s、ACA相関器は2.4GB/sのレートでデータを生成する。相関計算機で、このデータを長い時間積分したり、周波数分解能を減らしたりして、出力データ量を12mアレイ側は60MB/s、ACA側は3.6MB/sまで減少させている。なお、このデータバンド幅は処理するアンテナペアの数に比例して分けられている。これらの相関計算機からのデータレートを合計で最大64MB/sに制限し、さらに、平均的にはその1/10の6.4MB/sのデータレートになるように相関器と相関計算機の動作モードを決めている。

この相関計算機は、相関器からの大量のデータを処理する準リアルタイム処理であり、データレートに見合った高速処理を必要とするので、プログラムの開発が難しかったという。

アーカイブの容量やチリから日米欧の拠点に送る専用線のコストを考えるとデータ発生量を抑えることは必要であるが、一方、野辺山のミリ波電波望遠鏡の経験から、予期しない周波数のところにピークが見つかり、それが重要な発見に繋がったというケースがあり、データレート削減のために狙ったデータしか出力しないと、このような発見が無くなってしまうと懸念する向きもある。

分野は違うがCERNのLHCも大量の衝突データの中から興味ある現象だけをピックアップするデータ処理系をセンサに直結して設けて、記録するデータ量を減らしている。ALMAでも単純に時間分解能や周波数分解能を落としてデータ量を減らすのではなく、より高いインテリジェンスをもったフィルタを設けて重要性の低い部分のデータを圧縮するという工夫が必要ではないかと思う。

OSFでは、AOSからのデータをアーカイブすると同時に、サンチャゴのJAO(Joint ALMA Observatory)オフィス(Santiago Central Office:SCO)に送る。SCOのコンピュータでは12mアレイ相関器のデータにフーリエ変換を行ってスペクトルごとの電波強度に変換した後、多数のアンテナペアの信号を総合して電波強度の2次元マップを作る画像形成を行う。また、ACA相関器のデータを加えて解析処理を施すことによって、より空間的に広がった電波成分まで精度よく検出できるようになる。

そして、SCOのコンピュータは、元の相関器からのデータや作られた2次元画像をアーカイブシステムに格納するとともに、専用回線を使って日米欧の拠点に送信する。現状、SCOのアーカイブの容量は100TBであり、ALMAが本格運用すると半年分の容量しかない。このため、データの溜まり具合を見て、継続的なストレージの増設が必要になる。なお、データを受け取った日米欧の拠点でもこのデータをアーカイブしており、これらの3カ所の拠点にも同じ量のデータが溜まっていく。日本の拠点である国立天文台には400TBのストレージが入っているが、これも将来増設が必要となる。

アンテナ、相関器の制御から、データ伝送、データを処理して画像を作るなどのALMA電波望遠鏡システム全体のコンピュータのソフトウェアは、これまで450人年のマンパワーを掛けて開発してきており、その規模は300万行に上るという。

なお、ALMAを使った観測結果は、1年間は観測時間を得たチームが独占できるが、その後は仮想天文台(Virtual Observatory)として公開され、誰でも、そのデータを使って研究を行い、その成果を論文発表できることになっている。

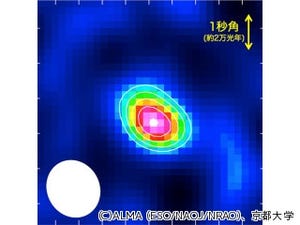

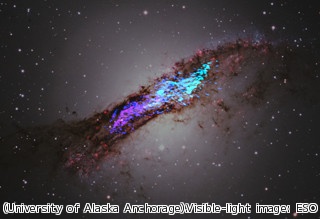

ALMAのミリ波、サブミリ波での高解像度の観測で、すでに25光年の距離のフォーマルハウト星の周囲のチリのリングの観測に成功している。

|

|

|

フォーマルハウトの周囲の細い塵の環。ハッブル宇宙望遠鏡が可視光で撮影した画像(青色で着色)に、アルマ望遠鏡の電波観測結果(オレンジ色に着色)をかさねたもの (c)ALMA(ESO/NAOJ/NRAO), Visible light image: the NASA/ESA Hubble Space Telescope |

この観測には2時間40分を要したとのことであるが、まだ、半分以下のアンテナしかない状態での観測であり、すべてのアンテナが揃えば、より短い時間で観測できるとのことである。また、ハッブル宇宙望遠鏡が小さな塵による散乱光を見ているのに対し、アルマ望遠鏡は直径1mm程度の塵そのものが放射する電波をとらえており、塵の分布をより忠実に描き出すことができた。これにより、リングの内側と外側を廻る2つの惑星の質量をより高い精度で推定することができるようになったという。

このように、原始星の誕生過程、惑星の発見、宇宙初期の銀河の原子構成などの重要な情報が得られることが期待される。直接、生活には役立たないという見方もあるが、ALMAに日本の国民一人あたり200円程度の建設費と年間25円程度の運営費負担なら、筆者は安いものであると思う。