産業革命以降、機械の高度化が人間の仕事を奪う、という議論は産業革命以降、長きにわたって世界中で繰り広げられてきた。近年でも、さまざまなICT技術の誕生、発達により、コンピュータが人々から仕事を奪うのではないか、という議論が繰り返されており、2013年に発行されたオックスフォード大学のMichael A. Osborne准教授らによるレポート「THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERISATION?」では、近い将来、702種類の職業がなくなる可能性が示された。

そうした技術の進歩を受け、米国では今後10年で現在の仕事の47.1%を機械が代替すると言われるようになっている。こうした観点で見れば、コンピュータをはじめとするデジタル技術の進化は、人間から雇用を奪う悪しきもの、という見方をすることもできる。しかし、その一方で、「デジタル化は新たな雇用を生み出す可能性がある」とする人たちもおり、米シンクタンクのPew Research Centerが1896名を対象に2014年に行った調査(AI, Robotics, and the Future of Jobs)においても、48%の人が「デジタル化が雇用を奪うと思う」と回答する一方、52%の人が「デジタル化は雇用を生み出すと思う」と回答するなど、ネガティブな見方、ポジティブな見方がほぼ半分に分かれている状態となっている。

|

|

|

アクセンチュア 戦略コンサルティング本部 マネジング・ディレクターの石川雅崇氏 |

では日本での捉え方は、というと、政府発行の「日本再興戦略」などにおいて積極的なロボットの活用が盛り込まれるなど、雇用喪失に対する危機意識は海外の反響と比べて、それほど高くない。こうした背景に、「日本の特殊な労働事情と将来的には労働力不足に陥るであろうという危惧がある」と指摘するのは、アクセンチュア 戦略コンサルティング本部 マネジング・ディレクターである石川雅崇氏だ。石川氏は、「前述の論文の見解を単なる仕事に当てはめていく場合、非常に多くの人とロボットの代替が起こる。確かにデジタル化の進展により人は単純労働から解放され、その領域は広がっていくこととなるが、現実にロボット化を進める場合、ROI(投資対効果)を考える必要があり、必然的にそれに見合った仕事、つまり低賃金労働ではなく、その上の中間層が担っている労働を代替する比率が高まっていく。しかし、日本の場合、分業化が海外ほど進んでいるわけではなく、1人でハイバリューな仕事をこなしたり、労働集約的にマルチに仕事をこなすといったことが日常的に行われているため、それを置き換えるのは至難と日本政府は見ている」と、そう簡単にロボットが人から仕事を奪えない理由を語る。

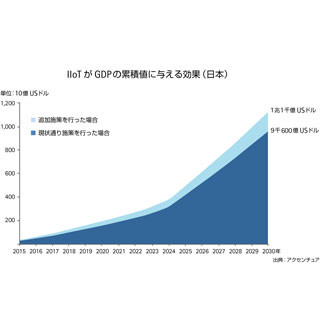

また労働人口の減少問題も切実だ。内閣府の資料を元に、アクセンチュアが試算した日本の労働力は、2030年時点で、GDP予測に対して約1100万人分ほど不足するという計算結果を出している。こうした値を踏まえれば、必然的に政府としても女性活用やロボット活用を打ち出さざるを得ない状況に陥っているとする。

事実、「日本再興戦略」の2014年版では、ロボット国内生産市場開拓として、2020年の市場規模を製造分野で現状の6000億円から1兆2000億円へ、サービスなどの非製造分野で600億円から1兆2000億円へとそれぞれ拡大することを掲げており、日常の中でのロボットの活用を1つの柱としている。「大きい市場としてはやはり製造業などの生産ラインでの活用だが、介護や医療での活用をはじめ、あらゆる生活シーン、これまでロボットがとらえられてこなかった分野に対しても、ロボットを活用することで、新たな価値を生み出していこう、というのが政府の目指しているところ」と石川氏は分析しており、「賛否の議論はあるものの、世界的に見てもポジティブな捉え方をする企業や調査機関が多い。欧州でも2020年までにテクノロジーの進化により、380万の新たな職種が生み出され、そうして生み出された仕事は、テクノロジーの進化によってなくなる仕事の2.6倍におよぶという報告もされている」と、新たな仕事が生まれることによって、企業で働く人に求められる能力が変化していくことにも言及する。「人とロボットがともに仕事をする職場ということになれば、人も働き方そのものを変えていく必要がある。ロボットが行うことで、より生産性は高くなることは確実で、そうなれば、人が担うべきところは、より高度なものとなる。企業はそうした時代の到来に向け、対応する準備を進めていく必要がある」(同)。